皆さんは、お風呂タイムを満喫していますか?

お風呂と言えば一日の疲れを取る場所なので、まったりくつろぎたいですよね…。

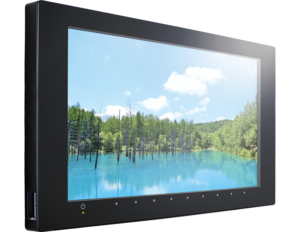

そんなときにオススメなのが「浴室テレビ」です。

浴室テレビとは名前の通り、お風呂に設置して見るテレビのこと。

これがあれば、よりお風呂タイムが充実したり半身浴で飽きずに楽しめるなど多くのメリットがあります。

そんな浴室テレビは様々なメーカーが販売していますが、その中でもよく耳にするのが「ツインバード」です。

現在、浴室テレビの設置を考えている場合やはりメーカーによって機能も異なるので、評判や性能も知っておきたいですよね。

そこで今回は、

・浴室テレビと言えばツインバード?

・ツインバードって日本の会社なの?

・ツインバードの浴室テレビのデザインや機能

・ツインバードの評判は良いの?

・浴室テレビはメリットがたくさん!

という情報についてご紹介させて頂きます。

この記事を読めば、ツインバードの最低限知っておきたい知識、製品の機能などの詳しい情報を知ることができますよ。

現在、ツインバード浴室テレビの機能や評判、メリットを知りたい方は是非ご一読ください。

浴室テレビと言えばツインバード?その他のメーカーもあるの?

浴室テレビはいくつかのメーカーが販売されていますが、小さかったり画質が悪いものは避けたいですよね。

メーカーにより機能やサイズも様々なので、それぞれの製品の特徴を知って浴室テレビを検討することが大切です。

浴室テレビの主要メーカーとしては、

・ツインバード

・リクシル

・リンナイ

・パナソニック

・TOTO

・パロマ

が人気メーカーとして、販売されています。

ツインバードについても主要メーカーの1つであり、浴室テレビの人気ランキングにも入ることが多くなっています。

浴室テレビ主要メーカーの特徴は?

浴室テレビ主要メーカーの特徴をザックリ見てみましょう。

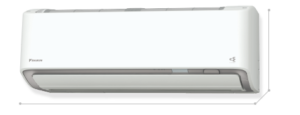

ツインバード

全て日本製のパーツで信頼・安心の高いツインバード。

生産国を重視しており、国産が良いならばツインバードがオススメ。

LEDを採用している画面は省電力で、自分のお風呂に適した浴室テレビが見つかるでしょう。

ツインバードは、

・製品の種類が豊富

・10V型〜32V型の大型浴室テレビまである

・口コミや、評判が高い

・双方向Bluetooth搭載の製品もある

などという特徴が挙げられます。

リクシル

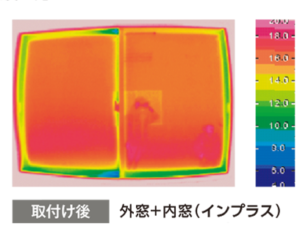

内窓やテラス屋根、トイレなどの製品のイメージが強いリクシル。

リクシルの浴室テレビも製品がいくつかあり、アクアシアターという大きな画面の浴室テレビが映画館を思わせると評判のある製品もあります。

リクシルは、

・アクアシアターで臨場感ある映像と音声を楽しめる

・32型の大型浴室テレビがある

・製品の種類が豊富

・消し忘れ防止機能がある

などという特徴が挙げられます。

リンナイ

リンナイと言えば給湯器のイメージが強いですが、浴室テレビも販売しています。

リンナイは、

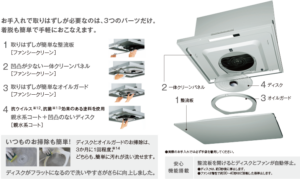

・外観がフラットでお手入れしやすい

・防水性能が高い

・デザイン性に優れており上品な雰囲気

・5V型〜24V型がある

などという特徴が挙げられます。

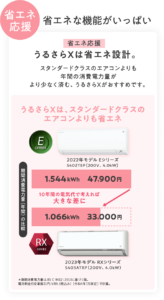

パナソニック

様々な電化製品で見かけるパナソニック。

パナソニックの浴室テレビは、プライベートテレビが人気になっています。

特にビエラシリーズでは、浴室だけでなくキッチンで洗い物中などでもテレビを楽しむことができ機能も充実しています。

パナソニックは、

・製品によっては入浴用以外としても活用できる

・充電コードの端子部分、電源ボタンが防水仕様になっているプライベートビエラが人気

・地デジ対応の16V型や、ワンセグ対応の5V型が人気

などという特徴が挙げられます。

TOTO

トイレ製品のイメージが強いTOTOですが、浴室テレビも販売しています。

TOTOは、

・全面透明パネル化で横長すっきりデザイン

・浴室オーディオとセットもできる

などという特徴が挙げられます。

パロマ

ガス給湯器やガスコンロなどを製造する大手ガス器具メーカーのパロマ。

パロマも浴室テレビを販売しており、

・16型までのサイズがある

・防水性能に優れる

・アクチュエータスピーカ搭載

・製品の種類はあまりない

などという特徴が挙げられます。

ツインバードって日本の会社なの?

国産の浴室テレビに推奨される「ツインバード」。

本部は新潟県の燕市にあり、ツインバード工業株式会社というブランドで1951年に設立されました。

「ツインバードって?」と社名が気になりますが、これは「お客様と一対の鳥でありたい」という創業時のコンセプトから名前がつけられたそうです。

ツインバードのロゴを見ると、なんとなくツバメのような雰囲気がありますよね。

ツインバードは主に家庭用電気機器や健康機器を主要製品として販売しており、浴室テレビや掃除機、電子レンジ、スチームオーブンレンジ、空気清浄機、クリーナー、マッサージ機器などがありラインナップが豊富なところが特徴です。

また近頃では、オーブンレンジなどといった調理器具のラインナップを増やしており、精米機なども販売されています。

そんなツインバードの浴室テレビは安心の日本製のパーツで作られており、国産にこだわった方は必見。

浴室でのお風呂タイムを安心安全に楽しみたい!という方にはオススメのメーカーです。

ツインバードの浴室テレビのデザインや機能

ツインバードの浴室テレビは10V型〜32V型の大型浴室テレビがあり、22インチの画面の大きさはお風呂で見ると大迫力。

そして207万画素という高画質で、ハイクオリティな映像を楽しむことができます。

ここでは、ツインバードの浴室テレビのデザインや機能を見ていきましょう。

12V型浴室テレビ

【商品コード】

VB-BB123W

【特徴】

いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビVB-BB123W」。

信頼の日本製浴室テレビです。

地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。

さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。

JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。

【製品寸法 [ W x D x H ]】

モニター:約330×28×250mm(ケーブル・コネクタ含まず)

電源ボックス:約70×220×74mm(突起部含まず )

リモコン:約50×150×22mm(ホルダー含まず)

【製品質量】

モニター:約1.3kg(据付板含まず)

電源ボックス:約0.7kg

リモコン:約85g(電池含まず)

【電源】

AC100V 50/60Hz

【消費電力】

10 W(待機時1.7W)

【年間消費電力】

31kWh/年

電気料金(1kwh/年=27円として計算)

年間約837円、1ヶ月約70円

【画面サイズ】

12V型

【画素数】

W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。

【実測視野角】

上下左右 各 約70°

「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社独自の表記です。

一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

【使用光源】

LED

【実用音声出力】

1W+1W

【アンテナ入力】

75 Ω不平衡 F型コネクター

【防水仕様】

モニター:JIS IPX5 相当

リモコン:JIS IPX7 相当

【受信可能放送】

地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz )

CATVパススルー対応(VHF1~12、UHF13~62、CATVC13~C63 )

BS / 110°CS デジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)

【使用温度範囲】

+0℃~+50℃

【使用湿度範囲】

10~90%RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)

【保存温度範囲】

-20℃~+60℃

【保存湿度範囲】

5~90%RH(ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とするる)

【生産国】

日本

【セット内容】

モニター

電源ボックス

防水リモコン

mini B-CASカード( 赤 )

単 4 形乾電池(リモコン用×2ね

リモコンホルダー

両面テープ(リモコンホルダー用)

電源接続ケーブル4.0m

アース線1m

据付板

モニター固定ネジ2本

据付板取付ネジ6本

取扱説明書(保証書)

工事説明書

別売部品

アンテナケーブル4m(VB-AF84)

標準価格(税込)2,200円

16V型浴室テレビ

【商品コード】

VB-BB161W

【特徴】

ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。

モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。

操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。

約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。

【製品寸法 [ W x D x H ]】

モニター:約485×33×265mm(ケーブル・コネクタ含まず)

電源ボックス:約70×220×74mm(突起部含まず)

リモコン:約50×150×22mm(ホルダー含まず)

【製品質量】

モニター:約2.2 kg(据付板含まず)

電源ボックス:約700 g

リモコン:約85g( 電池含まず)

【電源】

AC100V 50/60Hz

【消費電力】

15W(待機時1.7W )

【年間消費電力】

40kWh/年

電気料金(1kwh/年=27円として計算)

年間約1080円、1ヶ月約90円

【画面サイズ】

16V型

【画素数】

W1920×H1080

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。

【実測視野角】

上下左右 各 約 80°

「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社が先駆けて表記しています。

一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

【使用光源】

LED

【実用音声出力】

1.0W+1.0 W

【アンテナ入力】

地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター

外部スピーカー入力

2.5W+2.5W (1kHz,4~8Ω)

※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。

【防水仕様】

モニター:JIS IPX5 相当

リモコン:JIS IPX7 相当

【受信可能放送】

地上デジタル放送(ISDB-T /90~770MHz)

CATVパススルー対応(VHF1 ~ 12、UHF13 ~62、CATVC13~C63)

BS / 110°CS デジタル(ISDB-S / 1032~2071MHz )

【使用温度範囲】

+0℃~+50℃

【使用湿度範囲】

10~90%RH(ただし結露なきこと、+40℃ /90%RHを最大とする)

【保存温度範囲】

-20℃~+60℃

【保存湿度範囲】

5~90 %RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする))

【生産国】

日本

【セット内容】

モニター

フロントカバー (モニター用)

電源ボックス

防水リモコン

mini B-CASカード(赤)

単 4 形乾電池(リモコン用)× 2

リモコンホルダー

両面テープ(リモコンホルダー用)

電源接続ケーブル4.0 m

アース線1.0m

据付板

アンテナケーブル4.0m

F型中継接栓

モニター固定ネジ2本

据付板取付ネジ (4×25)6本

取扱説明書(保証書)

工事説明書

16V型浴室テレビ

【商品コード 】

VB-BB162W

【特徴】

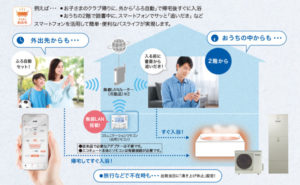

ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。

モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。

操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。

約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。

【製品寸法 [ W x D x H ]】

モニター:約485×33×265mm(ケーブル・コネクタ含まず)

電源ボックス:約70×220×74mm(突起部含まず)

リモコン:約50×150×22mm(ホルダー含まず)

【製品質量】

モニター:約2.2 kg(据付板含まず)

電源ボックス:約700g

リモコン:約85g(電池含まず)

【電源】

AC100V 50/60Hz

【消費電力】

15W(待機時 1.7W)

【年間消費電力】

40kWh / 年

【電気料金(1kwh/年=27円として計算)】

年間約1080円、1ヶ月約90円

【画面サイズ】

16V型

【画素数】

W1920 × H1080

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。

【実測視野角】

上下左右 各 約 80°

「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社が先駆けて表記しています。

一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

【使用光源】

LED

【実用音声出力】

1.0W+1.0W

【アンテナ入力】

地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター

【HDMI入力】

HDMI端子コネクタ(Aタイプ)

【外部スピーカー入力】

2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)

※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。

無線

準拠規格:IEEE802.11acIEEE802.11n IEEE802.11g

IEE802.11b IEEE802.11a

使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch

5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch

伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK

【防水仕様】

モニター:JIS IPX5 相当

リモコン:JIS IPX7 相当

【受信可能放送】

地上デジタル放送(ISDB-T /90~770MHz)

CATVパススルー対応(VHF1 ~ 12、UHF13 ~ 62、CATVC13~ C63)

BS / 110°CS デジタル(ISDB-S /1032~2071MHz)

【使用温度範囲】

+0℃~+50℃

【使用湿度範囲】

10~90%RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)

【保存温度範囲】

-20℃~+60℃

【保存湿度範囲】

5~90%RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)

【生産国】

日本

【セット内容】

モニター

フロントカバー(モニター用)

電源ボックス

防水リモコン

mini B-CASカードを赤)

単 4 形乾電源(リモコン用)× 2

リモコンホルダー

両面テープ( リモコンホルダー用)

電源接続ケーブル4.0 m

アース線1.0m

据付板

アンテナケーブル4.0m

F型中継接栓

モニター固定ネジ2本

据付板取付ネジ (4×25)6本

取扱説明書(保証書付)

工事説明書

24V型浴室テレビ

【商品コード】

VB-BB241W

【特徴】

ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。

モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。

操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。

約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。

【製品寸法 [ W x D x H ]】

モニター:約580×27×395mm(ケーブル・コネクタ含まず)

電源ボックス:約70×220×74mm(突起部含まず)

チューナーボックス:約190×285×74 (コネクター等突起含まず)

リモコン:約50×150×22mm(ホルダー含まず)

【製品質量】

モニター:約6.0 kg(据付板含まず)

電源ボックス:約700g

チューナーボックス:約1,500g

リモコン:約85g(電池含まず)

【電源】

AC100V 50/60Hz

【消費電力】

27 W(待機時2.4W)

【年間消費電力】

65kWh/年

【画面サイズ】

24V型

【画素数】

W1920×H1080

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。

【実測視野角】

左右 約85° 上下 約 80°

「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社が先駆けて表記しています。

一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

【使用光源】

LED

【実用音声出力】

1.0W+1.0W

【受信可能放送】

地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz )CATV パススルー対応 (VHF1~12/UHF13~62/CATVC13~C63ch)BS/110度CS デジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)

アンテナ入力

地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター

HDMI入力

HDMI端子コネクタ (Aタイプ) ×2

外部スピーカー入力

2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)

※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。

無線

準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g

IEE802.11b IEEE802.11a

使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch

5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch

伝送方式:DSSS,OFDM

【防水仕様】

モニター:JIS IPX5 相当

リモコン:JIS IPX7 相当

【使用温度範囲】

+0℃~+50℃

【使用湿度範囲】

10~90%RH(ただし結露なきこと、+ 40℃/90%RHを最大とするー

【保存温度範囲】

-20℃~+60℃

【保存湿度範囲】

5~90 %RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)

【生産国】

日本

【セット内容】

mini B-CASカード(赤)

電源ボックス

チューナーボックス

防水リモコン

単 4 電池(リモコン用)

リモコンホルダー

両面テープ(リモコンホルダー用)

信号接続ケーブル5.0m

コントロール接続ケーブル5.0m

アース線1.0m

据付板

モニター固定ストッパー

アンテナ分波器

据付板取付けネジ

取扱説明書(保証書)

工事説明書

32V型浴室テレビ

【商品コード】

VB-BS329B

【特徴】

32V型浴室テレビVB-BS329Bは、浴室取り付け用32V型液晶テレビです。

地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。(別途ご契約が必要な場合もございます。)

【製品寸法 [ W x D x H ]】

モニター

約777×50×520mm(ケーブル・コネクタ含まず)

電源ボックス

約140×220×74mm(突起部含まず)

リモコン

約50×150×22mm(ホルダー含まず)

【製品質量】

モニター

約12.5kg(据付板含まず)

電源ボックス

約1.2kg

リモコン

約85g(電池含まず)

【電源】

モニター、チューナー

AC100V 50/60Hz

リモコン

DC3V(単4形乾電池 2 個)

【消費電力】

36 W(待機時約 3.2 W)

【年間消費電力】

約81kWh/年

【画素数】

横1920×縦1080≒207.3万画素フルハイビジョン

【視野角】

左右 約 85° 上下約 80°(標準値)

【使用光源】

LED

【実用音声出力】

2.5W+2.5W

【受信可能放送】

地上デジタル

ISDB-T 90~770MHz

CATVパススルー対応

VHF 1~12ch/UHF 13~62ch/C 13~62ch

BS/110度CSデジタル

ISDB-S 1032~2071MHz

入力端子

アンテナ入力

地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター

HDMI入力

HDMI 1系統

接続には別途 HDMIケーブル (VB-AF80 , VB-AF81)が必要

出力端子

外部スピーカー出力

2.5W+2.5W(1kHz , 4Ω)

接続には別途、外部スピーカーケーブルセット(VB-AF73)税別 16,000円が必要です。

無線音声出力

Bluetooth出力 : 最大到達距離 10 m

※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。

※双方向Bluetooth (送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。)

【使用温度範囲】

0~50℃

【使用湿度範囲】

10~90%RH

(ただし結露なきこと+40℃90%RHを最大とする)

【保存温度範囲】

-20~60℃

【保存湿度範囲】

5~90%RH

(ただし 結露なきこと+40℃90%RHを最大とする)

【防水仕様】

モニター

JIS IPX5 相当

リモコン

JIS IPX7 相当

【付属品】

mini B-CASカード(赤)

リモコン

単4形乾電池(リモコン用) 2 本

リモコンホルダー

両面テープ(リモコンホルダー用)

電源接続ケーブル5.0 m

アース線

据付板

モニター固定ネジ2本

モニター固定ネジ 星形(防犯用)3 本

取扱説明書(保証書)

工事説明書

取扱説明書・カタログ

ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、日本製の大型防水浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。外部映像機器やBluetooth搭載機器と接続し、映像の受信や音楽の伝送も可能。 (※あらかじめ壁内にHDMIケーブルが通線され、脱衣所やリビングの壁からHDMI端子が出ている必要があります。)またHDMI端子にChromecast™を接続し、無線LANでスマートフォンと接続することにより各種動画サービスを浴室テレビで視聴することができます。

ツインバードの浴室テレビはいくらくらいなの?

ツインバードの浴室テレビはいくらくらいなのでしょうか。

公式サイトからの一部を抜粋して、価格を見てみましょう。

12V型浴室テレビ

12V型浴室テレビ「VB-BB123」の場合、154,000円になっています。

16V型浴室テレビ

16V型浴室テレビ「VB-BB161」の場合、220,000円になっています。

16V型浴室テレビ「VB-BB162」の場合、242,000円になっています。

32V型浴室テレビ

32V型浴室テレビ「VB-BB329」の場合、418,000円になっています。

ツインバードの浴室テレビは評判が良いの?

ツインバードの浴室テレビは、評判が良いのでしょうか。

実際にツインバードの浴室テレビを購入している方の、口コミや評判を見てみましょう。

良い口コミや評判

・安心の国産!浴室テレビにはいろんなメーカーがありますが、ツインバードにして良かった

・お風呂で浴室テレビなんて、この上ない極上タイムです。設置して大満足。

・32V型で大迫力の映像を楽しめる。我が家のお風呂時間の幸福度が上がりました!

・地デジやBS切り替えができ、いつでもお風呂でテレビが楽しめます。

・高音、低音などを別々に強調できるのが良いですね。

イマイチな口コミや評判

・製品によりますが、チューナーも内蔵になっているので少し分厚いのが残念

・角度が変わるとノーリツなどの製品より色が薄くなるのが惜しい!

結論

ツインバードの浴室テレビは、大画面で大迫力の映像が楽しめると良い口コミが多数ありました。

その一方でノーリツの浴室テレビのようにチューナーが別というわけではないので、分厚いことをネックにされる方もいらっしゃるようです。

しかし、国産で圧倒的な人気の浴室テレビはツインバードと言っても過言ではないでしょう。

ツインバード浴室テレビの特に人気がある製品は?

ツインバードの浴室テレビで、特に人気がある製品をいくつか見てみましょう。

現在、浴室テレビを検討している方は参考にしてみてくださいね。

12V型「VB-BS122」

ツインバードでスタンダードサイズと言われる12型の浴室テレビです。

地上デジタル放送だけでなくBSやCSにも対応しています。

また外部入力がHDMI端子なので、動画配信やスマホで音楽も楽しめますよ。

12V型「VB-BS122」は、B-CASカードが内蔵されており外部入力も可能です。

またリモコンも付属されており、解像度(画素数)は「1666×768」になっています。

解像度が高く、一般的な浴室テレビのサイズでテレビを楽しみたいならばオススメです!

視聴予約やオフタイマーもあり、12型浴室テレビは高機能でコスパが良いのが特徴です。

16V型「VB-BS169」

ツインバードの浴室テレビシリーズで、圧倒的な人気を誇るのが16V型「VB-BS169」です。

BSやCSに対応しているだけでなく、双方向Bluetooth搭載、HDMIの外部入力がある製品で様々な番組をお風呂で楽しめるのが特徴。

普通のテレビだけでなく、NetflixやYou Tubeなどといった番組や動画も楽しめることや音楽も聞けるのでお風呂タイムが楽しくなること間違いなし。

ツインバードは10〜32型の浴室テレビがありますが、12V型と16V型が特に人気になっています。

もしも映像を高画質で楽しみたいならば、フルハイビジョンの機種を選ぶのがオススメ。

大きさでこだわるならば、22V型や32V型にすると良いでしょう。

16V型「VB-BS169B」は、B-CASカードが内蔵されており外部入力も可能です。

またリモコンも付属されており、解像度(画素数)は「1920×1080」になっています。

スマホ接続ができるのが、ありがたいですね!

Bluetoothスピーカーの接続ができるので、ライブ映像やオーケストラなどといった音楽鑑賞もできますよ。

22V型「VB-BS229」

浴室テレビの中でも大型に分類される22型の浴室テレビです。

22インチの画面はとにかく大きく、スポーツ観戦や映画を大迫力で見ることができます。

地上デジタル放送だけでなくBSやCSにも対応しており、入浴時間が毎日楽しいものになるでしょう。

22V型「VB-BS229」は、B-CASカードが内蔵されており外部入力も可能です。

またリモコンも付属されており、207万フルハイビジョンになっています。

映画鑑賞やスポーツ観戦を大迫力で楽しみたい方には、大画面の浴室テレビがオススメですよ。

浴室テレビはメリットがたくさん!

浴室テレビには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

それぞれ見てみましょう。

とっておきのリラクゼーションタイムになる

朝から夜遅くまで働く人や家事や育児で疲れが溜まっている人にとっては、お風呂が唯一のリフレッシュ時間という方も多いでしょう。

湯船でマッサージしたり、トリートメントしたり…など一日の疲れを癒やす大切な空間ですよね。

そこに浴室テレビがあれば、お気に入りのテレビをつけて心も体もリフレッシュ。

慌ただしい日常から開放されてゆっくりとした時間が過ごせます。

様々なテレビ番組を見れる

浴室テレビは、地デジだけでなくBSやCSなどのいった番組に対応しているものが多いです。

スポーツ観戦やドラマの時間に入浴すれば、素敵なバスタイムを楽しめるでしょう。

家族の団欒の場所になる

家族や夫婦で一緒に過ごしていても普段慌ただしいと会話も減ってしまいがちですが、家族でお風呂に入ってテレビを見れば会話のきっかけにもなります。

テレビがあることで職場などであった人間関係話などの他愛もない話を、自然と話せるようになります。

家族で円満になるきっかけができるので、お風呂時間がより楽しくなりますよ。

また入浴時間がしっかりとれると副交感神経が活発になるので心も穏やかな気持ちになれます。

浴室テレビのお陰で時間がしっかり取れれば、ストレス解消にもなりより良い人間関係にも繋がるでしょう。

一人でゆっくりテレビタイム

家族で見たい番組が違うと、見たいものが見られないこともありますよね…。

見たいテレビが見られない!という場合は、浴室テレビで独り占めしましょう。

一人でゆっくりテレビを見られるので、チャンネル争いをせずに自分だけの空間で誰にも邪魔されることなく過ごせますよ。

お風呂を後回しにしなくて済む

見たいテレビがあると、ついお風呂を後回しにしてしまいがちですよね…。

ついつい遅くまでテレビを見てからお風呂となると、面倒になってしまったり寝不足になってしまうこともあるかもしれません。

そういったときに浴室テレビがあれば、お風呂場でテレビ鑑賞を楽しめるので時間の有効活用にもなるでしょう。

子供もしっかりお風呂に浸かってくれる

お風呂でしっかり浸からないと湯冷めしてしまい、風邪の原因にもなるのできちんと浴槽に座っていてほしいですよね。

テレビがあれば、アニメや子供向け番組を見て湯船にしっかり浸かってくれることがメリット。

お風呂嫌いな子供でも、時間を忘れて入浴タイムを過ごしてくれるでしょう。

半身浴にも最適

半身浴では、体温より少しだけ高めの38〜40度くらいのぬるま湯に胸より下だけをゆっくり浸かる入浴方法です。

30分〜1時間程度ゆっくりと浸かりますが、退屈に感じる方は続けるのが難しく感じるのではないでしょうか。

そういった半身浴の時間にテレビ鑑賞をすれば、ゆったりと過ごすことが可能で続けやすくなるのがメリット。

テレビがあれば退屈と手持ち無沙汰になることもなくなるのでリラクゼーションや冷え性改善、むくみ改善、血行を良くする、疲労回復など心身ともに健康へと導いてくれるのです。

高画質でテレビや動画を楽しめる

浴室テレビは、リビングと同じように高画質で視聴することができます。

また操作も簡単なので、誰でもテレビをゆっくり見ることができますよ。

音楽も楽しめる

お風呂場で音楽を聞いてリラックスしたい方にもオススメ。

地上デジタル放送だけでなく、外部入力ができるものだとYou Tubeや音楽も楽しめますね。

時間が潰せる

浴槽タイムって意外にすることがなくて暇だという方もいらっしゃるでしょう。

スマホが完全防水でも不安で持ち込めない方には、浴室テレビがオススメ。

浴室テレビがあれば、時間を潰しながら入浴タイムを過ごすことができますよ。

臨場感があってスペシャルな時間になる

お風呂場でテレビを見ると、音が反響して何だか不思議な感覚になりますよね。

この浴室ならではの臨場感ある音質でテレビを楽しむと、なんだかリッチな気分になれるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、

・浴室テレビと言えばツインバード?

・ツインバードって日本の会社なの?

・ツインバードの浴室テレビのデザインや機能

・ツインバードの評判は良いの?

・浴室テレビはメリットがたくさん!

などツインバードの浴室テレビの評判や機能、人気の商品などについて詳しくご紹介させて頂きました。

ツインバードは、浴室テレビの中でも国産にこだわった製品で人気のあるメーカーの1つです。

12型などのスタンダードサイズから32型の大画面の浴室テレビまで取り揃えており、自分に合ったサイズを見つけることができるでしょう。

是非、ツインバードの浴室テレビで素敵なお風呂タイムを過ごしてみてくださいね。

RIBAOはお客様のリフォーム工事を少しでも安くする仕組み【リバースオークション】を導入しています!

工事をリバースオークションに掛けても成約しても完全無料なので是非一度お試しください。